一 关于差模干扰

虽然产品EMC干扰多是多方面的,但是差模干扰(Differential Mode Interference)是EMC最核心问题之一,其本质是寄生在电源线两极间的高频谐波信号,通过传导路径形成的共模-差模转换效应。此类干扰通常源于电源电子器件的瞬态开关行为(如IGBT/MOSFET的di/dt与dv/dt突变)、非线性负载如变频器、开关电源等PWM载波泄漏、以及传输线间的电磁耦合效应

二,差模改善案例

1,问题描述:

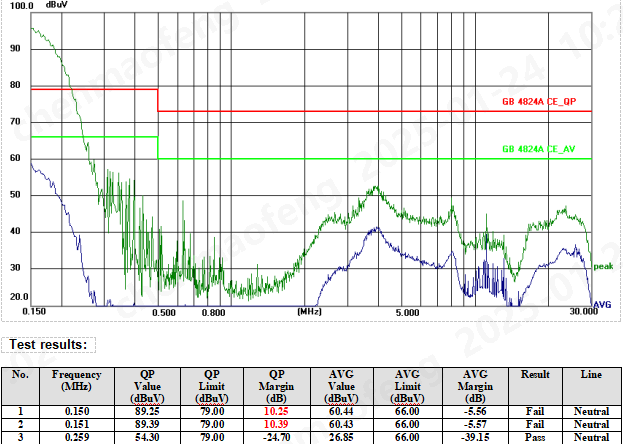

某额定功率2.5kW的PTC加热设备在传导CE测试中,150kHz-500KHz频段传导发射超标10dB以上,

2,整改分析与验证

①增加插损匹配的共模滤波器和磁环后,干扰仅降低2dB,表明共模干扰并非主要因素;

②移除地线或直接接地后,测试结果无明显变化,进一步验证共模干扰已被有效抑制,剩余问题主要为差模干扰。

③朝着差模方向分析,比较好的方法是在L/N前端调试X电容,发现干扰降低5db在右,虽未完全改善,但表明这个方向是正确的,

④进行X电容选型分析,X电容一般为低频高阻,需要挑选合适的参数,根据X电容的阻抗公式为 ZC=1/2πfC,确定容值

|

X电容差模滤波频段参考 |

|

|

容值 |

频段参考 |

|

0.022μF |

用于中高频段干扰抑制(如10MHz~30MHz) |

|

0.047μF |

适用于中频段干扰抑制(如1MHz~10MHz) |

|

0.1μF |

用于低频段干扰抑制(如150kHz~2MHz) |

|

0.22μF |

适用于低频段干扰抑制(如150kHz~1MHz) |

|

0.47μF |

用于超低频段干扰抑制(如50kHz~500kHz) |

|

1μF |

适用于超低频段干扰抑制(如200kHz以下) |

⑤测试结果:

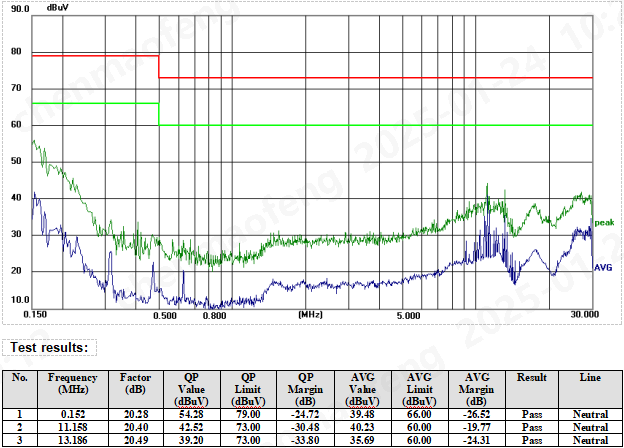

⑤测试结果:

优化后,传导发射数据完全符合标准要求,150kHz频段的超标问题得到彻底解决。

三,总结与分享

传导常用抑制方案:

一般针对差模干扰的系统级抑制需采用单一或多种组合方案:

1. 传导路径阻断:在电源端口部署π型EMI滤波器,需依据干扰频谱特性(通常150kHz-30MHz)精确计算X电容与差模电感参数,实现LC谐振点与干扰频段阻抗匹配;

2. 近场耦合抑制:采用双层屏蔽电缆架构(内层铜编织层处理低频干扰,外层导电布应对高频辐射),并通过360°低阻抗搭接实现屏蔽层接地;

3. 磁环磁珠抑制:采用共模扼流圈(CM Choke),利用其高初始磁导率,或线路中增加差模磁珠等,增强差模阻抗;

4. PCB优化布局控制寄生参数:执行严格的分区布局(强干扰源与敏感电路间距),关键信号线实施差分对走线(Differential Pair)并加载端接电阻。

常见方案失效原因:

部分对策方案,如磁环、滤波器有时难以奏效,有以下几个原因:

1,磁环磁珠选型盲目:未量化干扰频谱分布,铁氧体磁芯μ”值频响特性与噪声频段失配;

2,滤波器插入损耗不匹配:未建立源/负载阻抗模型,导致滤波频率谐振偏移。

3,有时看似精准选取器件参数,但是在复杂的PCB现实环境中,理论值与实际值会有偏差,需要辅助调试手段,

分享:

当遇到CE传导干扰问题之后,需要深入分析干扰模型,才能有针对性的施加对策方案,其次对于施加的方案,可以采用逐步选型调试的方式,也可以采用计算参数匹配选型,或两者方式组合进行,才能快速精准的解决干扰问题。